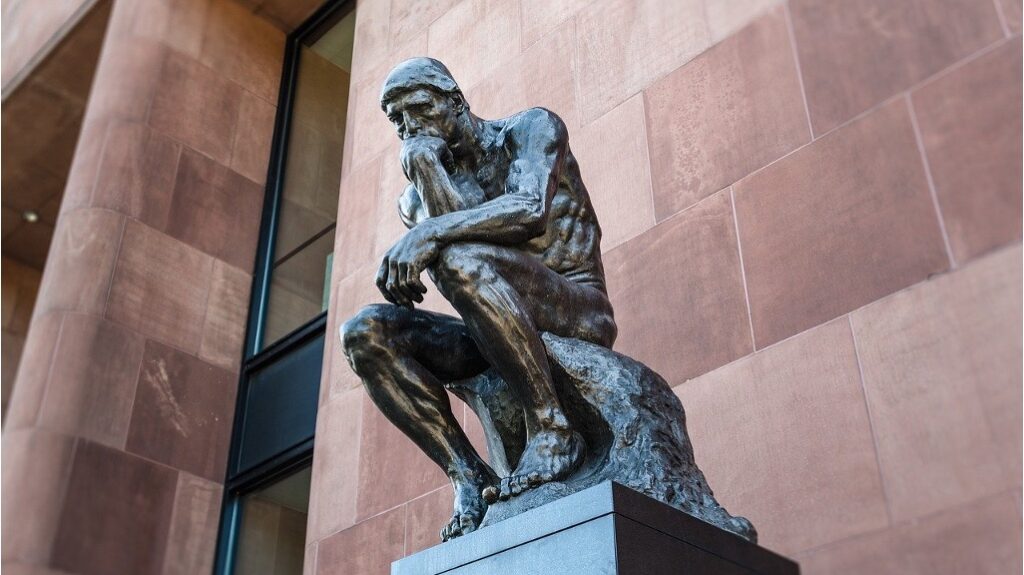

芸術的な肉体美の裸体の男性がうつむきながら思想にふけるような像である『考える人』は、何を考えているのでしょう?

インターネット上の記事を探してみると、「何も考えていません、見下ろしているだけです」といった記述が散見されますが、果たして本当でしょうか?

この作品の背景とロダンという芸術家について調べることで、この疑問に対する答えを探していこうと思います。

今回、ロダンについて調べていく中で新たな疑問が生じました。

『考える人』を始めとしたロダンの作品はこの世の中に沢山ありますが、どれが本物なのでしょうか?

この記事では、この2点について明らかにしていこうと思います。

- ロダンの『考える人』は何を考えている?

- ロダンの作品はどれが本物?

作品解説:ロダンの『考える人』は何を考えている?

タイトル:『考える人』

作者:オーギュスト・ロダン

制作年代:1881年-1882年

場所:国立西洋美術館含む26ヶ所(2020年10月30日現在)

材質:ブロンズ

『考える人』は、元々はそれ単体として制作されたものではなく、『地獄の門』という作品の一部として制作されました。

『考える人』の他にも数百もの人物像が『地獄の門』のために制作され、門に組み込まれた人物像のうち数点は、『考える人』と同様に独立した作品となっています。

国立西洋美術館などで見られる『地獄の門』は、新設の装飾美術館に設置する門の制作をフランス政府から依頼され、制作を開始したものですが、結局装飾美術館自体の計画が白紙に戻され、『地獄の門』も未完に終わりました。

地獄の門は様々な人物の群体で形成される作品で、『考える人』は『地獄の門』の中央上側(ティンパヌムと言います)に配置されています。

『地獄の門』はイタリアの詩人ダンテ(1265年-1321年)の『神曲』という地獄篇、煉獄篇、天国篇の3部構成の叙事詩のうちの地獄篇からインスパイアされて制作されたとされています。

暗黒に満ちた深淵の世界で繰り広げられる苦痛や恐怖がドラマチックに描かれる地獄篇は『神曲』の中でも特に人気で、ロダンの他にもミケランジェロの『最後の審判』を始めとし、サンドロ・ボッティチェリ、ウジェーヌ・ドラクロワ、夏目漱石、森鴎外などにも影響を与えているようです。

『神曲』の中に登場する地獄の門は、一度通ると二度と戻ることのない永遠の滅びへと向かう境界線として登場します。

ロダンはそのような世界観に思いを巡らせる人物像として、ダンテ、ヴィクトル・ユゴー、シャルル・ボードレールの3人の詩人を表して『考える人』を制作しました。

実際、1888年にコペンハーゲンで一度だけ『詩人』と題して出展しています。

『地獄の門』はロダンの生涯を通して完成することはなく、また手を加え続けられた作品でしたが、装飾美術館から制作を依頼された年に制作した第三構想では既に『考える人』はほぼ完成の状態で登場しており、ロダンにとって重要な人物像の一つであったことがうかがえます。

しかし、地獄の門を見下ろす人物像に肉体的な苦悩や思索の激しさを表現させるためには、痩せた苦行者のようなダンテはふさわしくないと考え、筋骨隆々の裸体の男性が全身の筋肉を通して考える像となりました。

『地獄の門』の制作当初から存在し、変わりゆく作品を見つめ続けた『考える人』は、やがて作品について思いを巡らすロダンそのものを表すようにもなっていきました。

「『考える人』は何も考えていない」とする主張は、ロダン自身は『考える人』と題することなく、ただ地獄へ向かう人々を見下ろす人物としてこの人物像を制作したから、という論理のようです。

しかし、ロダンがどのようなモチーフに対して『考える人』を制作し、どのように『地獄の門』という作品に向き合っているのか、ということを考えると、『考える人』は死や苦悩、永遠の滅びという時間軸、そして作品そのものに対する深い思索にふける人物像であると言えるのではないでしょうか。

ロダンの作品はどれが本物?

さて、ここまでは『考える人』がどのようなことを考えているのか、ということについて、作品とロダンの背景を紐解くことで考察してきました。

ところで、『地獄の門』や『考える人』はこの世の中にいくつあるのでしょう?

『考える人』は国立西洋美術館や京都国立博物館など全世界に26ヶ所(2020年10月30日現在)設置されていますが、どれが本物なのでしょうか?

実は、これらは全てが本物の『考える人』という「作品」です。

ロダンのブロンズ像は、鋳型があればそれを元に全く同じものを複製することが可能です。

とすると、複製すればするだけロダン作品の価値は下がっていくのでしょうか?

実はそんなことはなく、フランス国立ロダン美術館が鋳型を管理し、法的に鋳造数を限定し、需要に応じて新規鋳造する、という体制を整えることにより、複製されたロダンのブロンズ像は全てがれっきとした「作品」としての価値を持っています。

ロダンの作品はいわば流通量の圧倒的に少ない貨幣のようなものです。

通貨発行機能のようなものを、鋳型を保有するロダン美術館が持ち、適切に鋳造数を管理することによりロダン作品の価値を維持しているのです。

その結果複製されたものが「オリジナル・エディション」という一見矛盾した言葉で正当な「作品」とされ、世界中に散らばっているという奇妙な現象が起きています。

石膏で形作られた鋳型がなければ新たな「作品」は生まれないため、そちらにこそ真の価値があるように思えますが、やはり鋳造した結果として生まれた「作品」の側にのみフォーカスが当たる点から考えると、次のようなことが言えるのかもしれません。

石膏の鋳型やそれを元にして作ったブロンズ像といった物理的なものではなく、ロダンが芸術的な過程の末に生み出した「芸術」という曖昧な概念を具現化するプロセスそのものに価値があるのではないか、ということです。

より噛み砕いて言うと、石膏の鋳型と、それぞれ年代の異なる鋳造作品という計27セットの『考える人』に関連する物体は、実は物理的な境界線を超越した価値的な繋がりを持っているのではないか、ということです。

まだ難しいですよね。

つまり、ロダンの「芸術」というものはこの世の中のどこにも手に触れることのできる形では存在しておらず、この世の中に点在する『考える人』等のロダンの「作品」たちは、ロダンの「芸術」という抽象的な概念を具現化したものにすぎないのではないでしょうか。

神に対する巫女、思考に対する言葉、レシピに対する料理。

そういった形ないものを具現化し、誰でも見て理解できる共通言語としたものが我々の目にするロダンの作品群のように感じます。

まとめ

ロダンの『考える人』は、ダンテの『神曲』の地獄篇から着想を得て制作を開始した『地獄の門』の群像からスピンアウトしたものでした。

しかし、『考える人』は、死や苦悩、永遠の滅びという時間軸、そして作品そのものに対する深い思索にふける人物像であると言えるほどの、『地獄の門』から独立した作品となりました。

その『考える人』や『地獄の門』は世界中に存在しますが、それらは全てフランス国立ロダン美術館が鋳造数を管理している本物の「作品」です。

私はそれらの「作品」たちそのものに価値があるのではなく、ロダンの成した芸術的な過程に触れることのできる物質的な存在であることに価値があるのではないか、と考えます。

今回記事を書く中で調べたり考えたりすることで、私自身のロダン作品への向き合い方に変化が生まれたような気がします。

ロダンのブロンズ像の「作品」を通してロダンの「芸術」に触れる、という構造で考えると、ロダンの「作品」は、一種の舞台装置と言えるのかもしれません。

神に対する巫女ではなく、神に対する神社、という捉え方も、もしかしたら面白いかもしれません。

参考書籍

ロダンとカリエール / 大屋美那, 毎日新聞社事業本部編集(2006年の国立西洋美術館の展覧会カタログ)

ロダン展 : 国立西洋美術館所蔵 / 国立西洋美術館編集(1996年の萬鉄五郎記念美術館の展覧会カタログ)